ノート一元化への挑戦(Google Keepとの併用)

1.システム手帳による情報管理の終焉

仕事用ノートについて、サラリーマン時代(1987年〜2001年)は糸綴じノートで一元管理していた。

ダイアリー(スケジュール帳)は別に1冊持っていた。Googleカレンダーがない時代だったので。

2007年に単身独立起業してからも、無印のリングノートで一元管理していた(リング部分にボールペンを刺して一体化できたので便利だった)。

その後、システム手帳にはまっていった。

もともと、革製品は好きだったことに加えて、システム手帳にはペンホルダーが付いていることが多く、ノートとペンを一体化できるという点に惹かれたと思われる。

最初に購入したシステム手帳は、土屋鞄のシステム手帳(バイブルサイズ)である。

手触り・使い心地がよく、結構使っていた。

その後、プロッター、ロロマクラシックなどのシステム手帳(バイブルサイズ)に移行して、しばらくの間、システム手帳時代が続いた。

(左から土屋鞄、プロッター、ロロマクラシック、いずれもバイブルサイズ)

システム手帳を使っていた頃は、分類整理をしようと思い、1冊のシステム手帳の中をいくつかのジャンルに分けて使っていた。

例えば、クライアントさんごとにリフィルを仕切って管理する、といった感じだ。

しかしながら、システム手帳による情報整理は、しばらく経ってから何かしっくりこなくなってきた。

今まで使ってきたシステム手帳は、革自体は手触りもよく、革製品としての所有満足感はあるのだが、紙(リフィル)に書いている時に充実感があまり沸かないことに気がついた。

私は、「紙にガガガッとボールペンで書いていき、ノート自体がヨレヨレ、ボロボロになっていくところに、ジャーナリングの良さがある」と思っているようだ。

「書く行為とノートそのものに対する情緒的な結びつきの差」とでも言うべきか(その感情を言い当てられているかどうかはわからないが)。

私の中では、ノートには「経年記録美」みたいなものが存在しているようである。書き込みとともにノートがくたびれていく様子を愛でる感覚である。

他方、システム手帳は「可変性の宿命」とでも言うべきか、リフィルは消耗品として割り切るため、愛着は器に集中するようなのだ。

また、情報は時系列に一元化した方が、あとから探しやすい。システム手帳だとリフィルが差し替えられるので、時系列・一元化が破綻することがある。

スケジュール管理はGoogleカレンダーで行っているので、日付を参照してノートを見返したいという場合、時系列・一元化した綴じノートの方が探しやすいのである(私の場合)。

2.糸綴じノートへの回帰

そこで、システム手帳は一旦お休みしていただき、糸綴じノートへ切り替えた。

最初は安価なノートを使ったが、文房具系YouTuberの方々の動画をみていたら、高級綴じノートを使いたくなった。

また、革の手触りを楽しむなら、高級綴じノートに革カバーをかければ良いと考えた。

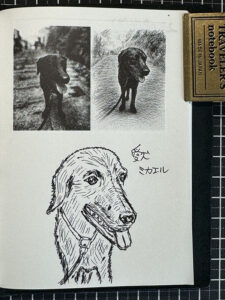

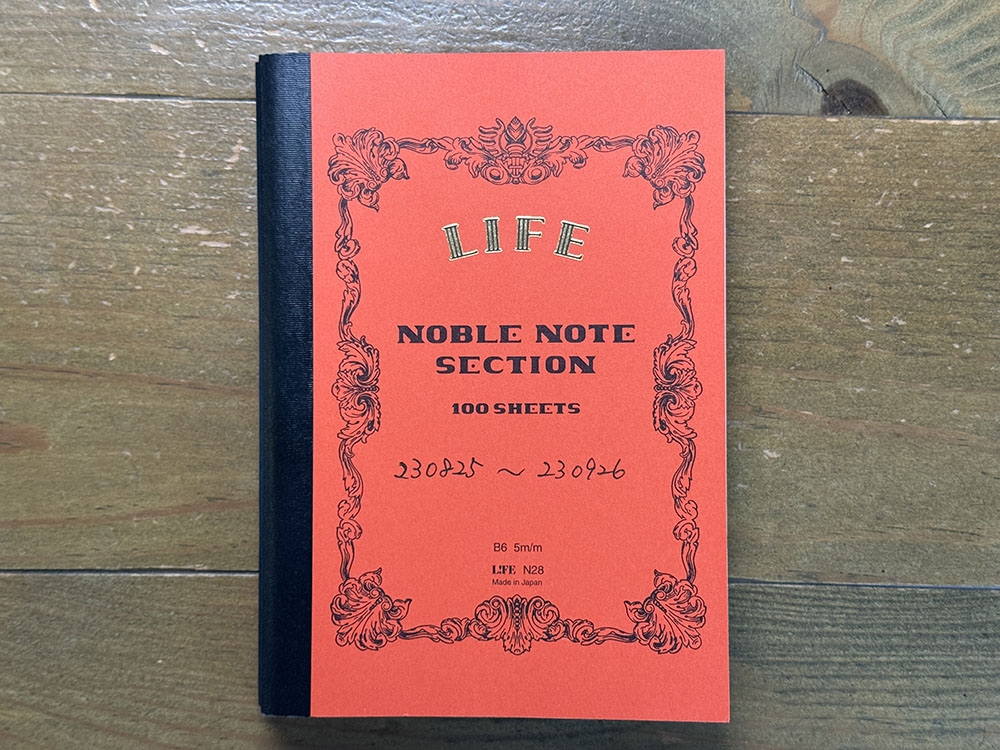

最初に購入したのは、ライフのノーブルノート(B6版)である。

(ライフのノーブルノートB6版 方眼罫)

B6版なので、そこそこコンパクトなのだが、外出するときにパソコンと一緒にカバンにいれると、少々かさばる。

そこで、もっと小さいノートを探し求めていった。

3.A6版(文庫サイズ)ノートへ

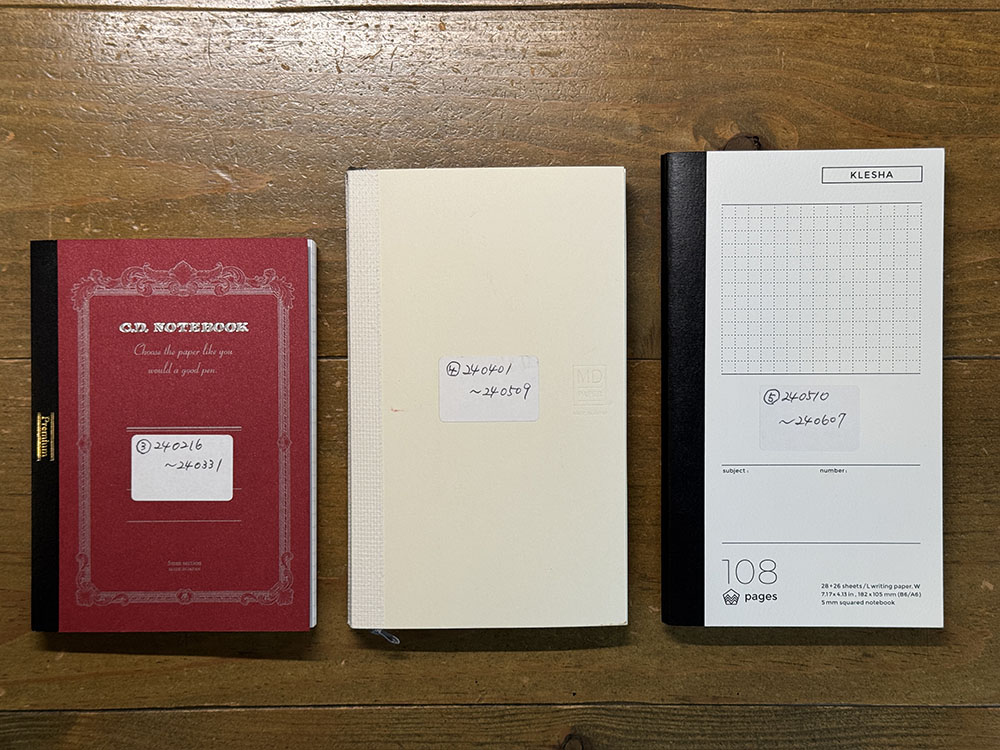

B6版より小さくて、少々ページ数のあるノートを探したところ、日本ノートのプレミアムCDノート(A6版)、ミドリのMDノート(文庫版)に行き着いた。

いずれも、方眼罫のノートである。

A6版ノートは、思ったよりも使いやすかった。

ただ、もう少し縦長でもいいかなと思い、横幅が同じで少し縦長のノートはないかと探してみた。

すると、ミドリのMDノート(新書版)、ライフのクレシャ(B6変形)というノートを見つけた。

いずれも、横幅は105mm。

これらの3冊を順々に使ってみた。

結論からいうと、どのノートも良さがあったので、1つに絞らず、順番に使っていくことにした。

4.時系列・一元化を守る

仕事でのノート活用にあたって、単なる打ち合わせ記録だけでなく、「知的生産性を高める」ということに意識が傾いていった。

新聞記事、ブログ記事、YouTube動画など、知識をインプットできるように、見つけたアイデアをどんどんノートに記録していくのである。

そして、それらを見返すことで、仕事上での課題解決につなげていく。

①打ち合わせ記録、②知識のインプット、③課題解決のためのアウトプット、という3つの項目を1冊のノートにまとめることにした。ページを分けるわけではなく、全部時系列に書いていくだけである。

これが、現在、取り組んでいる私のノート活用術である。

ただし、外出時のみ、M5のシステム手帳を持ち歩き、糸綴じノートは持たないことにした。横幅105mmとはいえ、ノートをカバンにいれると結構かさばるからである。

また、M5のシステム手帳には名刺を入れることもできるので、名刺入れを持つ必要がなくなり、持ち物をミニマル化できた。

外出先で記録したM5のリフィルは、糸綴じノートに貼り付けることで、時系列・一元化を守ることができる。

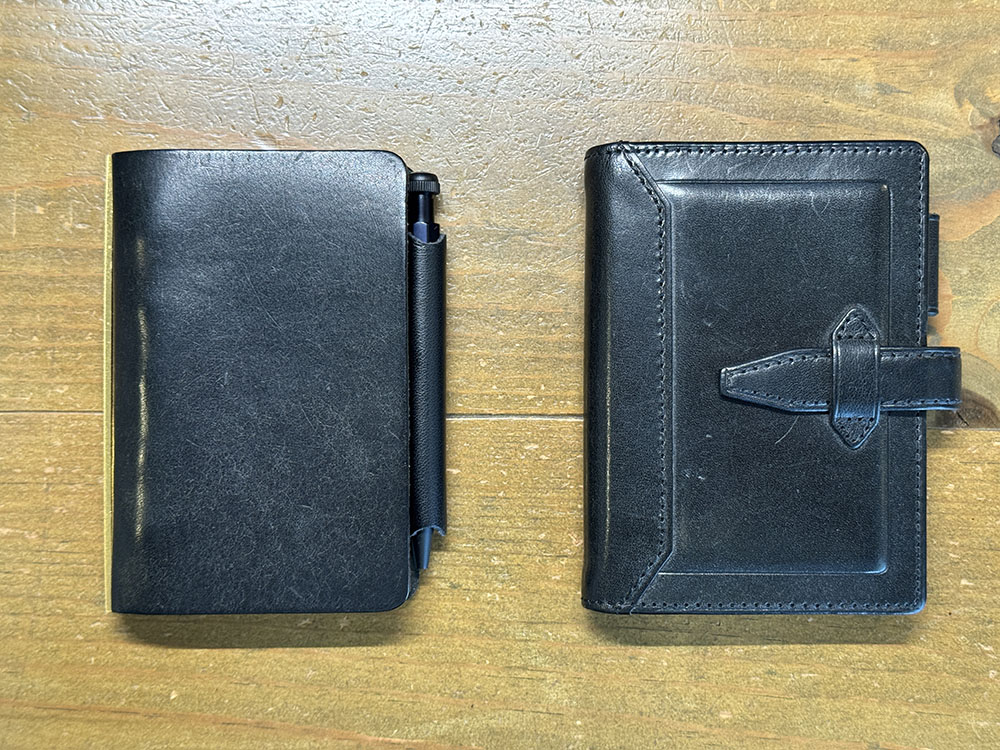

(M5のシステム手帳、左からプロッター、ロロマクラシック)

5.Google Keepの併用

しかしながら、ノートだけではどうしても情報キャッチが遅れることがある。

それは、スマホでチェックしたニュースやブログなどである。

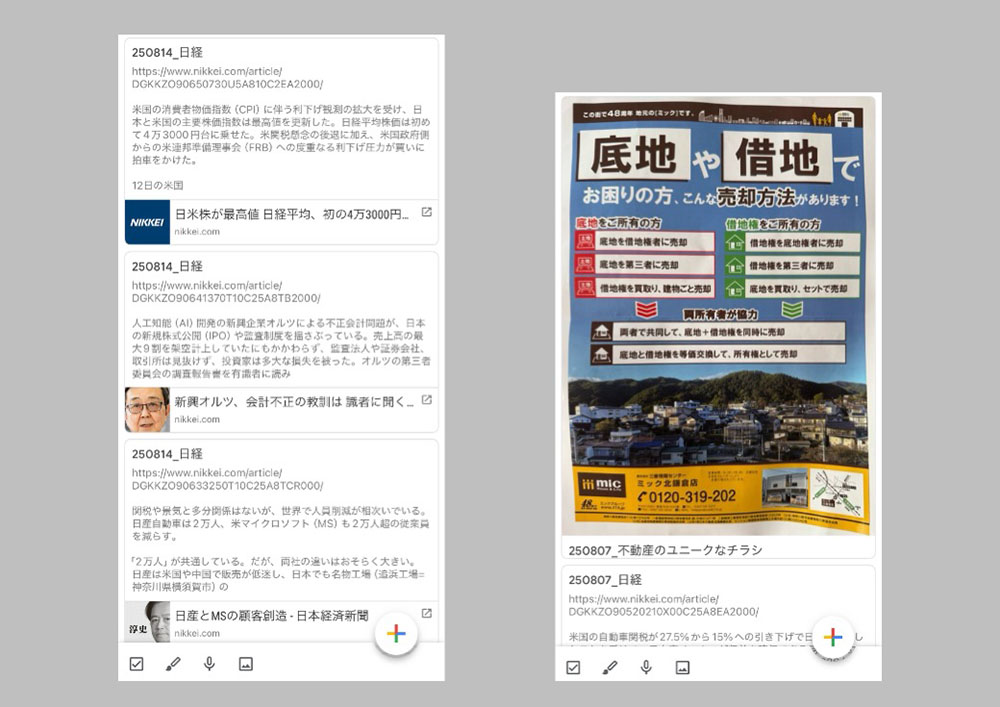

そこで、すぐにクリッピングできるように「Google Keep」を使うことにした。

紙のノートの打ち合わせ記録や大事だと思ったインプット・アウトプット情報も、スマホで撮影して、Google Keepに時系列・一元化保管することにした。

(Google Keepはスマホでのクリッピングが便利)

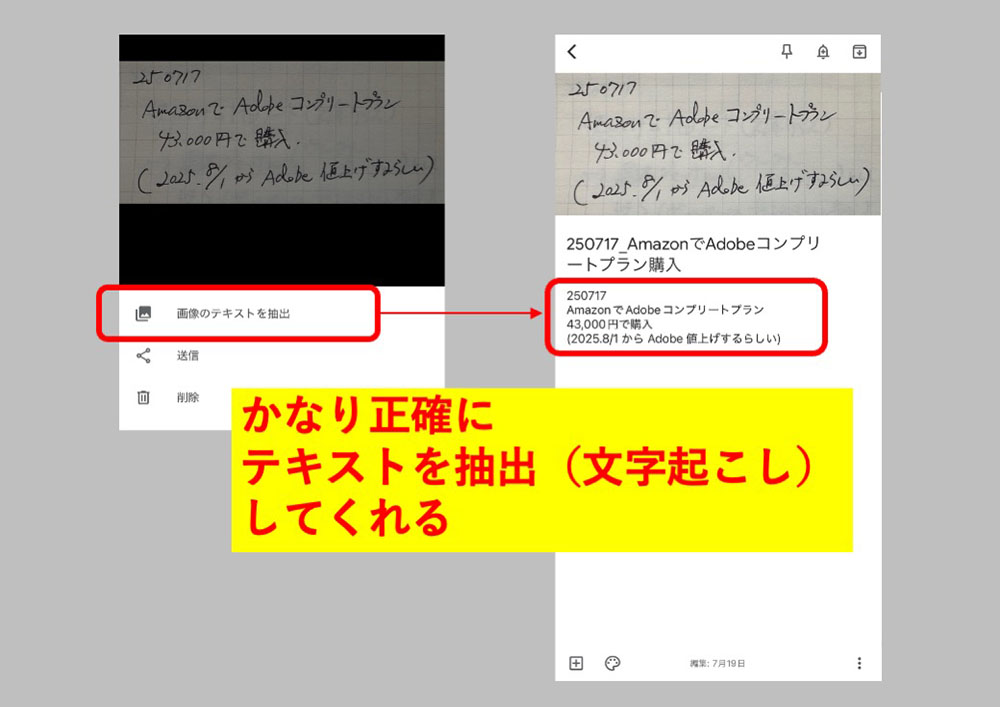

(Google Keepの「画像からテキスト抽出」機能はなかなか優秀)

Google Keepへの情報一元化により検索性が飛躍的に向上した。

現在では、紙のノートとGoogle Keepを併用して、①打ち合わせ記録、②知識のインプット、③課題解決のためのアウトプットという3つの項目を管理している。

もう、しばらく、このやり方を続けてみて、「知的生産性」向上に貢献できているかどうかを確かめたいと思う。